Криминалисту, проводящему исследование холодного и огнестрельного оружия, иногда попадаются интересные экземпляры. Из села Михайличенково привезли арбалет самодельного изготовления со стрелами и наконечниками. Из этого арбалета подстрелили двух лошадей. Одну пришлось зарезать, другую долго лечили. Через год привезли ещё один, уже другой конструкции, тоже самодельный. У жителя села Вознесеновка изъяли самодельное ружьё с электрическим запалом от батарейки «Крона». Мне было интересно изучить механизм производства выстрелов. Решение гениальное. Действительно, изобретательность нашего народа не знает границ.

Из оружия заводского производства на исследование попало изъятое в ходе оперативных мероприятий в селе Новопокровка старинное ружьё иностранного производства. Ружьё, как говорят охотники, «прикладистое», очень удобное. Меня особенно заинтересовал механизм запирания ствола (затвор). Самой распространённой конструкцией охотничьего ружья является «переломка», когда блок стволов крепится на шарнире и для заряжания откидывается вниз относительно ложи; но известны и другие — со стволами, поворачивающимися в горизонтальной плоскости или сдвигающимися вперёд, с продольно-скользящим затвором, револьверные. Но на исследование привезли ружьё с конструкцией затвора, с которой я столкнулся впервые. В ходе исследования принцип работы затвора стал понятен. Вначале взводился курок, затем отдельным рычагом откидывался назад, к стрелку, затвор округлой формы с подвижным бойком, запирающий ствол. Вставлялся патрон в казённую часть ствола (патронник). Затвор с помощью рычага запирался. Курок оставался во взведённом положении. При нажатии на спусковой крючок курок бил по бойку, который, двигаясь вперёд, накалывал капсюль, и происходил выстрел.

Мне стало интересно, кто придумал такую конструкцию затвора ружья, в какой стране её изготовили и как оно попало в наши степи. В имеющихся информационных источниках крайне редко встречается описание данного затвора. В то время начальником оперативно-криминалистического отдела г. Усть-Каменогорск работал Владимир Чайка, исследовавший очень много оружия, в числе которых пулемёт Максима, японская винтовка «Арисака». Но даже ему не попадалось оружие с затвором такого типа. В ходе поисков мне попалось описание винтовки Ремингтона 1864 года, откидной затвор которой отличался оригинальностью, простотой и надёжностью и получил сравнительно большое распространение.

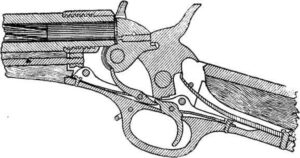

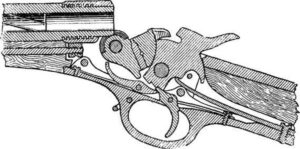

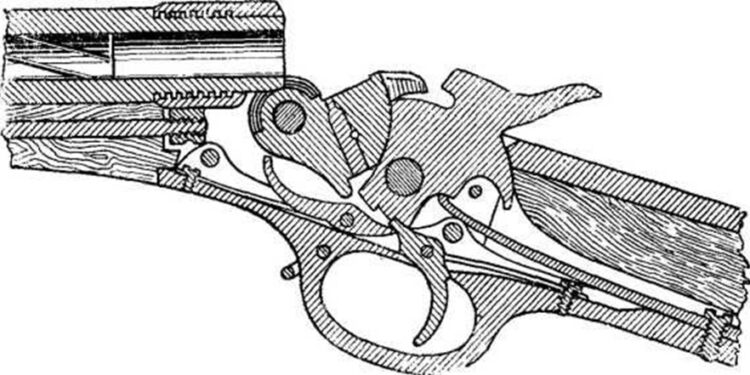

Ниже приведён схематичный рисунок откидного затвора Ремингтона.

Рис. 1

Рис. 2

На рисунках показан затвор с расположением бойка для патрона кольцевого воспламенения, или, как его называли в России, патрона бокового боя, изобретённого французским оружейником Луи Николя Флобером.

Были и затворы с бойком центрального боя.

Затвор исследуемого ружья полностью совпадал с затвором Ремингтона.

Небольшая справка. Ремингтон по праву называют старейшим американским производителем стрелкового оружия. История фирмы восходит к 1816 г., когда молодой Элифалет Ремингтон II (28.10.1793 — 12.08.1861) в отцовской кузнице сделал свои первые шаги в оружейном производстве. Он разработал свою первую кремнёвую винтовку в возрасте 23 лет. После проведения испытаний винтовка впечатлила конкурентов настолько, что на протяжении нескольких дней он получил столько заказов, что был официально принят в оружейный бизнес. Ремингтон начал производство своих винтовок в больших количествах. Во время Гражданской войны наряду с винтовками «Зуав» «Ремингтон» поставлял для армии юнионистов (северян) капсюльные револьверы. В предвоенные годы «Ремингтон» сделал себе имя на гражданском рынке в производстве короткоствольного оружия. Его компания была главным поставщиком оружия в США и других союзных держав во время обеих мировых войн.

С затвором разобрались. Но где изготовили ружьё? На стволе обнаружено клеймо в виде букв «E L G» внутри овала, и над овалом — корона. По данным электронного справочника «Питерский охотник», данные клейма ставили бельгийские оружейники после окончательной проверки ружья любым порохом. Получается, ружьё произвели в Бельгии. Но как ружьё попало в казахские степи? По пояснению хозяина, ружьё досталось ему от деда и всегда хранилось в семье.

Обратимся к истории.

Завершение завоевания Казахстана совпало с буржуазными реформами в России середины XIX в. Отмена крепостного права не разрешила аграрного вопроса. Крестьянские волнения продолжались. В этих условиях правительство приняло ряд мер по отвлечению крестьян от революционного движения. Одна из них — активизация переселенческой политики. Переселение крестьянства на восточные окраины не только разрешало земельный голод в центральных губерниях России, но и создавало в их лице опору правительства на новом месте. Поэтому царское правительство в середине 60-х годов XIX века перешло от военно-казачьей колонизации к массовой крестьянской. Путём колонизации Сибири, северных, западных и юго-восточных районов Казахстана царизм рассчитывал переселить крестьян из внутренних губерний и создать в их лице социальную опору на национальных окраинах.

Специальное положение «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казённые земли и о порядке причисления лиц, означенных сословий, переселившихся в прежнее время» от 13 июля 1889 г. допускало переселение только с предварительного разрешения министров внутренних дел и государственных имуществ. Но стремление царских властей как-то урегулировать ставший стихийным процесс переселения не удалось. Самостоятельное занятие крестьянами казахских земель продолжалось. Неурожаи 1891—1892 гг. побудили массу крестьян из европейской России двинуться на Восток в поисках свободных земель. В этот период за Урал перешло около 30 тыс., в Семиреченскую и Сырдарьинскую области — 12 тыс. крестьян.

В положении конкретно определялись районы переселения в Томской и Тобольской губерниях, а также Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской областях. В 1891 и 1892 гг. закон распространился на Тургайскую и Уральскую области. «Временные правила» 1893 г. конкретизировали отдельные статьи положения 1889 г. Например, учитывались интересы переселенцев-«старожилов», наделённых землёй в размере 15 десятин на душу. Переселение крестьян в Казахский край сопровождалось изъятием земель у казахов-кочевников. Только с 1885 по 1893 г. было изъято из пользования коренного населения Акмолинской области 251 779 десятин земли и образовано 24 переселенческих участка с населением 10 940 душ мужского пола, а в Семипалатинской области за этот же период было изъято 33 064 десятины пахотной земли.

Читая данные строки, представляется картина. Крестьянская семья с нехитрым скарбом едет на скрипучей телеге в обозе под жарким солнцем в неизведанную землю. Сзади телеги привязано ведро с дёгтем для смазки оси колеса. Вокруг необъятная степь. Семья едет с надеждой обрести свободу, зажить хорошей сытной жизнью. Дети сидят на телеге. Мать кормит грудью ребёнка. Отец правит лошадью. Под рукой, завёрнутое в холщовую тряпку, лежит заряженное картечью ружьё. Мало ли что. Впереди неизвестность и надежда.

Суд постановил вернуть ружьё хозяину как семейную реликвию.

Габиден Рахметуллин